(陕西省考古研究院供图)

(陕西省考古研究院供图)

近日,《美国国家科学院院报》刊登的一篇有关《揭示五千年前中国啤酒酿造配方》最新研究成果论文,引发世界众多媒体关注。在这一研究成果产生的前前后后,此“啤酒”出土地西安都发生过什么故事?

记者前往陕西省考古研究院采访

进驻遗址抢救性发掘

这一研究成果,所取样品来自米家崖遗址。米家崖遗址位于浐河西岸、灞桥区十里铺街道米家崖村东北600米处。早在1923年春,拉开周口店北京人遗址发掘大幕、被誉为“仰韶文化之父”的瑞典考古学家安特生就对米家崖遗址进行了调查,并认定其为仰韶文化遗址。1951年至1957年,当时的中国科学院考古研究所陕西省调查发掘团、北京大学历史系考古专业、中国科学院考古研究所也先后对米家崖遗址进行了调查。

目前一般不会轻易发掘遗址,一是需要大量经费;二是在技术尚不足够的情况下发掘,必然丢失很多信息;三是当前抢救性发掘任务繁重,没有精力主动发掘遗址。

根据米家崖遗址考古发掘报告,由于2004年在米家崖遗址范围内要进行房地产开发,陕西省考古研究院组织考古队进驻遗址,进行了抢救性发掘。

这次考古发掘的负责人、陕西省考古研究院研究员邢福来告诉记者,发掘用了近两年时间,布探方20个,清理各类遗迹344个,其中灰坑319个、房址6处、窑址6处、灶址5处、墓葬8座。在大的时代上,除墓葬为元明清时期外,其余遗存均属新石器时期,其年代分为3期,第一期跟大家熟知的半坡文化第四期相当;第二期属于庙底沟文化;第三期与客省庄文化相同。当半坡文化在这个区域衰败以后,浐河斜对岸、直线距离三四公里的米家崖聚落逐渐发展起来。虽然米家崖遗址的考古发掘之前在社会上影响不大,但它是黄河中游地区一处重要的新石器时期遗址,保存比较完好,内涵比较丰富,出土的客省庄文化时期的文物量,远远超过在长安区客省庄遗址的出土。同时其跨的年代比较大。 一种文化遗址,最好有好几期的东西,这样能把文化的先后关系搞清楚。

“出土器物做工精致”

邢福来透露,美国斯坦福大学东亚语言与文化系教授刘莉,以前就是陕西省考古研究院的职员,参与过秦公大墓考古。她到了美国,对陕西的考古依然十分关心。可能她接触国外东西比较多,从米家崖遗址发掘报告上看到漏斗、灶等器物,感觉跟酿造啤酒的器物比较相似,作为导师,就为她的学生斯坦福大学考古专业博士生王佳静确定了这项中美合作研究课题,并和我们联系。去年6月,刘莉等就来到西安考察。他们一起对相关器物拍了照片,提取上边残留物。

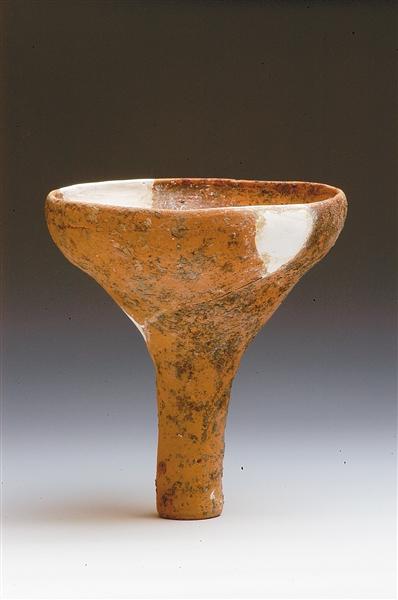

邢福来说,除了陶器,米家崖遗址出土的骨锥、骨镞等小件器物做工也很精致。这说明,在米家崖时期的人们,对骨器、石器,还有陶器的制作,文玩,达到了一个很高的水平。在米家崖共发现3件漏斗,是由红陶烧制而成的。这三件漏斗,可能是中国古代遗址里发现比较早的漏斗。

记者从考古报告里得知,这次和“啤酒”有关的漏斗、小口尖底瓶和可移动陶灶等器物,出土于他们发掘区域西部两座半地穴式的土坑,属于米家崖第一期文化。其中编号为H78∶15的漏斗,为泥质红陶,口径19.5厘米,高20.6厘米。而陶灶仅仅是6块残件。在考古发掘报告里,考古人员把漏斗、灶、小口尖底瓶等归入陶容器之列,重点描述其外部特征,没有详细分析其功用。

幸好保留下残留物

这次研究成果的一个关键环节,是2012年出版了米家崖考古发掘报告。如果此报告没有出,也就没有这次研究成果。

“那几年非常忙,我没做出来的其他发掘报告也有。”邢福来告诉记者,起初,刘莉他们也只是怀疑,必须先对器物上的残留物进行分析才能下结论,分析以后也可能啥也不是,或者是其他结果。

许多缺乏科学精神的人,只要看到一个影子,就会信誓旦旦地下结论,至纯天珠,而且会说出一大堆支持其观点的道理来。但是具有科学精神的这些研究人员们认为,一个器物,可以有多种用途,虽然可以大胆假设,但需要小心求证,必须有更多的科学数据支持。因此,他们把研究关键点,放在陶器上的残留物上。

如果这些残留物在考古发掘过程全部被清理掉,这一研究课题就难以为继。

邢福来告诉记者,现在越来越多的学科参与到考古中,考古发掘中需要尽量多地保留信息,不像最早那种把文物洗得干干净净。有时一件文物出来,干脆就不清理,先拿上来,在实验室里慢慢研究、清理。当然有时也看具体情况,对于瓶、罐里的东西,有些可以取,不然会影响绘图、照相、测量。

令他们兴奋的是,在编号为H78∶15漏斗上发现了残留物。

邢福来指着这个漏斗表面附着的异物说,这上面附着的东西已经锈在上边,凭肉眼看不清楚是什么。刘莉等人来了以后,他们在漏斗底部里边发现发绿的残留物,成功提取。当时提取的量很少,也是为了保护文物。

现代仪器下的观察分析

邢福来告诉记者,从漏斗上提取残留物后,中美两国研究人员进行了系统分析。 通过现代仪器对残留物中淀粉粒的观察,发现很多淀粉粒有损伤的迹象,一些淀粉粒的中心出现明显缺坑,一些淀粉粒变形和糊化。这些迹象与模拟酿酒实验过程中淀粉粒的损伤特征类似。此外,在残留物里还发现了谷物壳上特有的植硅体。这说明残留物中含有谷物的壳。在啤酒酿造过程中,特别是第一步发芽时,谷壳是必不可少的。通过进一步化学分析,研究人员还发现残留物中含有草酸,并认为此草酸可能来源于草酸钙,也称作啤酒石。这是啤酒酿造时的副产品。其次,中美研究人员确定,它的原料为黍、大麦、薏米和少量根茎作物混合而成。

邢福来说,这次研究发现的大麦等,当年他们考古发掘没有看到,都几千年了,好多都碳化了,凭肉眼判断不出来是什么东西。在刘莉等人提出之前,他们并没有想到这里的文物和酿酒有关。当时工期比较紧,而且那些年考古发掘任务繁重,米家崖遗址发掘完,就又到其他地方发掘。尤其这个遗址修复起来的陶器,应该有四五百件,小件再加起来可能有成千件,数量庞大,当时来不及对每件文物详细分析。

半坡遗址为公元前4000年左右,庙底沟文化遗址为公元前3900年左右。而米家崖出土的漏斗、陶灶、小口尖底瓶等物,时间早于庙沟文化。参与这一研究的专家们把其存在的时间确定为5000年前,显然是非常稳妥、科学的。

“是中国历史记载中的谷芽酒”

“研究结果表明,早在5000年前,中国人通过使用专业工具、创造有利的发酵条件,从而创建了先进的啤酒发酵技术。” 邢福来说。

转载请注明出处。

相关文章

相关文章 精彩导读

精彩导读

热门资讯

热门资讯 关注我们

关注我们