中国青铜器最权威的研究著作,依然出自日本人之手

孙行之

关于中国青铜器,最权威的研究著作,直到现在,依然出自日本人之手。

尽管中西都有研究青铜器的大家,许多名字如雷贯耳,但这部题目平淡无奇的大作,从来没有人质疑它的地位。

如今,在写完近30年之后,《殷周青铜器综览》终于在它的研究对象所属的国度出版了。仅第一卷,译成中文就有厚厚的两大册。为了这件“盛事”,9月中旬,30多位来自中国大陆、中国台湾和日本的知名学者齐聚复旦大学。但它的作者没能看到这一天,林巳奈夫先生已于11年前去世。

所有人都承认,在上世纪60~80年代,林巳奈夫能凭一己之力完成这部皇皇巨著,是件不可思议的事情。这些青铜器广泛散布在世界各地,每一件都要去找、去看,已经是大得惊人的工作量,更何况收藏最富的地方,他一度很难去到——那时的中国还处在“文革”期间。

然而就是在那个没有互联网、国际交往极大地受制于冷战环境、交通工具的速度和效率远远低于今天的时代,林巳奈夫收集到了当时最完整的中国青铜器信息,埋头写出了这部至今让中国同行赞叹并汗颜的大作。

一场关于青铜器铭文的争论

林巳奈夫对青铜器的研究兴趣,源于1960年代末一场关于青铜器铭文真伪的争论。当时,著名的澳大利亚古文字学者巴纳发表了一篇文章,称台北故宫博物院镇馆之宝毛公鼎的铭文为后人伪造。他的大致论据是,毛公鼎的铭文应该是一人所写,但其中重复出现的文字在写法上却有不同。台北故宫博物院有学者发文反驳。此后,争论波及其他青铜器。学者们开始对越来越多的青铜器铭文产生怀疑。

巴纳的观点引起了松丸道雄、林巳奈夫等日本学者的注意。当时的京都大学组织了“金文辨伪之会”,联系了一批古文字学家和历史学家对几件重要青铜器进行讨论。他们讨论所涉及的青铜器,大部分藏于台北故宫博物院。

后来,有学者注意到,在晚清金石大家、曾经收藏过毛公鼎的陈介祺的著述里,有关于毛公鼎的记录。据陈氏记录,毛公鼎中的文字之间有方格相隔,应是古人在铸范上划上格子再写铭文,以使字迹规整。格子的轻微印记就留在了鼎中。1974年,为了印证陈介祺的记录,林巳奈夫和松丸道雄一起去台北故宫博物院考察,并在当地住了40天。当他们亲眼见到这些青铜器,“原来的疑问全部冰释了”。

此后,因为对已有的青铜器研究成果不满,林巳奈夫决心投入研究。松丸道雄觉得,他当时所在的京都大学人文科学研究所是研究条件最好的机构。那里不仅科研经费充裕,氛围自由,更重要的,在林巳奈夫之前,已经有梅原末治和水野清一两位前辈大家积累了大量青铜器研究资料。然而即便如此,林巳奈夫要达到自己设立的宏大目标,还是困难重重。

整个70年代,林巳奈夫几乎遍访了除中国大陆以外的所有青铜器收藏机构。在日本、美国、英国、德国、法国、瑞典及中国台北,他每到一处,必要亲眼观看青铜器。在那些地方,他拥有相当高的自由度,也得到了当地学人的支持。“只要联系,对方都会出面接待。”观看器物的同时,林巳奈夫也留心欧美汉学界对青铜器的研究。他的这些梳理后来被汇入《综览》中,构成此书的一大特色。

中国社科院考古所研究员唐际根早年曾去欧美各国调查西方汉学界的古文字研究情况。他说:“80年代,林巳奈夫的研究已经远远领先于欧美学者。”

不过,因为时代和政治原因,林巳奈夫无法自由到中国大陆考察。收藏于中国大陆的青铜器当然是他的重中之重,但大多数无法亲眼见到。“他只能通过青铜器的照片和文献资料来研究。”《综览》中文版译者、复旦大学出土文献与古文字研究中心副研究员广濑薰雄说。

中文资料的获取,对当时的日本学者来说,难度超出想象。令社科院考古所研究员王世民印象很深的一件事是,1960年代后期,林巳奈夫曾根据《中国考古学论著目录索引》,至纯天珠,向中国请求获取一批考古文献。一开始,这份清单上有许多书刊。王世民与他的同事向上级部门申请,可当时,国内发行的刊物一律不准提供给外国。林巳奈夫只好一次次压缩清单,到最后,清单上只剩下一篇论文《试论殷墟文化分期》。可即便是这样一篇曾在媒体上发表过的文章,他最终还是没能拿到。

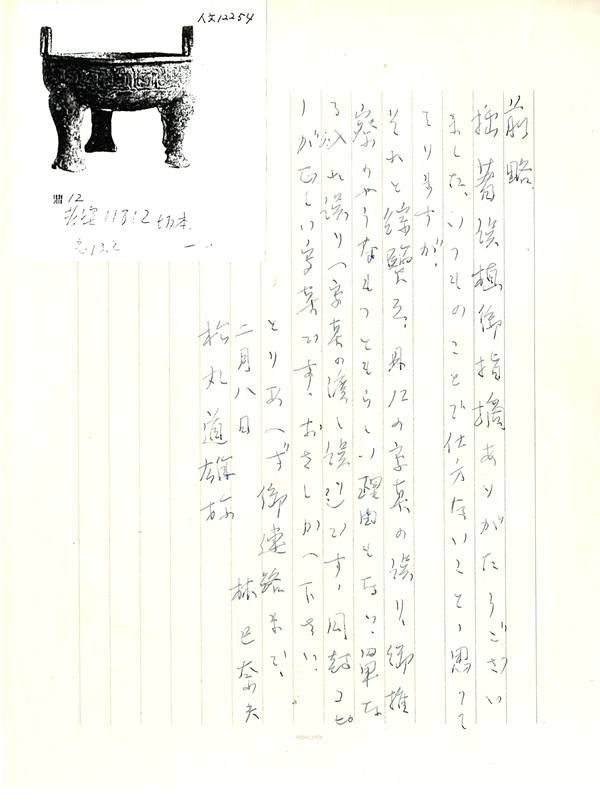

林巳奈夫并不收藏青铜器。他把过眼的每件青铜器都做成了卡片,上面有青铜器的照片、铭文拓片、高度、形状、出土地点、收藏地等详尽的信息。在部门的共同办公室里,只要没有会议,他总爱将卡片摆满大桌子,一直铺到地上,然后来回走动,细细观察。通过卡片,他为一些青铜器寻找到了诞生的年代,再通过对大量器物的观察,探寻其演变规律。

一些日本考古学家于是嘲笑林巳奈夫是“照片上的考古学”。“在我看来,这样的嘲笑没道理。当时,他不可能到中国参与考古发掘,甚至也很少有机会看到器物出土。但他在日本、伊朗、阿富汗和巴基斯坦都参与过发掘。”名古屋大学教授江村治树说。

关于《综览》,日本考古界还流传着一句话:“林巳奈夫把他喜欢的青铜器都归到了商代,把他不喜欢的都放在周代。”这当然是玩笑。但林巳奈夫更偏爱商代青铜器的天真、浪漫的气韵,也是事实。

独特的分类断代法

读了新出版的《综览》,北京大学文博学院教授董珊感慨,林巳奈夫的研究路数与陈梦家最相近。“可惜陈先生不忍屈居乱世,享年不永。日本战后则平稳发展,是以林先生有此巨著传世。”

林巳奈夫的学术兴趣广博,对中国的车马器、玉器和青铜器,都有深入见解。在82岁的东京大学名誉教授松丸道雄看来,他对古典文献及清代考据学的熟悉程度,“在我们这一代日本学者中一个也没有,在中国也不多”。

但他并不是个一头扎在资料堆里的书呆子。江村治树还记得,有一天老师突然把他从办公室的角落叫到身边,笑着说:“西周青铜器的腹部就像女孩子的屁股,很圆,很紧实,器腹的形态随着时间推移往下垂。”

但如果遇到某一类不合心意的轮廓,例如西周中晚期的青铜器,他就会在《综览》极其严肃的上下文中,突然展开一番批评:“对这个变化不知怎样表达好,比如放在平板上而被压扁的还没有晾干的陶器,又比如放在平台上装水的冰囊。”

转载请注明出处。

相关文章

相关文章

精彩导读

精彩导读

热门资讯

热门资讯 关注我们

关注我们